参加INTAR 另类疗愈大会 & 一些另类方法简介

看这就是今年在印度举行的 INTAR 大会!(什么是INTAR

如果英文不是你的菜,站长可以简要讲讲,全称就是 “国际另类疗愈和复元网络”。从2004年开始,每隔一两年就在地球上某个地方开个会互相展示/交流一下各自的另类疗愈和超越精神医学方面的实践。今年(2016)在印度举行的是第8届了,并且是首次在亚洲地区举行哦。亚洲是个文化超级多元、精神疗愈方面非常丰富的区域,这会在这里开,再合适不过啦。关于这次大会,站长在年初的时候已经略做翻译并广而告知啦。

如果您还不知什么是“另类疗愈”,请看本站首页的文字啦 :smile:

这次INTAR的主题是:关于精神健康、极端状态和另类复元的跨文化对话。地点在风景 优美 的小镇Lavasa。主办方是谁?其实主办方太多站长也没记住,张罗会议最苦最累的当然是印度的Bapu Trust,只有三名同事(其中还有一名是IDA外包)就能组织起这么大(约200人)的会。赞~

这次会议主要讲了什么呢?主要是世界各地的超越精神医学的另类疗愈方法。这次站长十分有幸见到了很多实践或者网站的掌门人。下面给各位一一道来:

有目的的朋辈支持 Intentional Peer Support

这里“朋辈支持”的核心宗旨抛弃原有各种助人专业(如心理师、社工)所使用/建立的“专业型”信任关系。虽然没人给出过“朋辈支持”的明确定义,但IPS这伙人尝试积极地运用互惠的人际关系来重定义“帮助”,并设立了目标:建立社区为导向的(自然的)助人模式,而不是简单地造出另一种非常正式的“服务”。

“有目的的”是什么意思?

“在IPS中我们通过分享我们的故事来帮助他人思考他们的观念和预设是怎样造成他们当前的现实的,(对世界的)理解、选择,甚至还会影响他们的人际关系。尽管我们(朋辈们)可能都有相似的经历,我们还是要倾听,听人们是怎样学会讲述一个特定的故事,问一些能引起反思和唤醒意识的问题的。这里要解释我们(助人时)不是要提供“帮助”,而是尝试去做出些贡献,营造一个能互相鞭策的对话和过程。而这样的话“复元”就成了一种相互的、动态的基于关系的过程和结果。” ——摘自这里

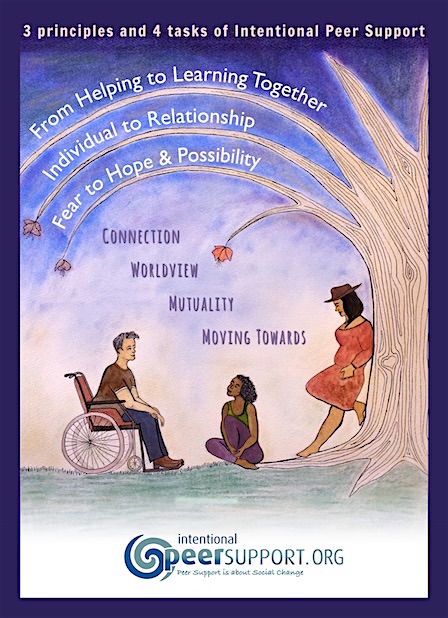

用他们的图来一目了然IPS的三个原则和四个方向吧:

三原则

- 从帮忙到一起学习

- 从(注重)个体到(注重)关系

- 从恐惧到希望和可能性

四个方向

- 连结

- 世界观

- 互惠

- 前瞻

(这些好像挺玄) 那让我再来解释解释。简单地说,IPS 就是利用peer双方的关系来化解双方的痛苦/问题,尝试从新的视角来理解TA的世界,发展出新的人际关系模式,并互相鞭策地尝试新的做法/事物。下面这几点也是从 IPS 官网 摘录的:

- IPS把人际关系视为伙伴关系,旨在邀请和启发双方都学习和成长,而不是一方需要另一方帮助而已。

- IPS不从对问题进行预设开始。

- IPS推崇一种有充分创伤意识的关系发展。我们学着问 “发生了什么?”取代 “出什么事了?/ 哪里错了?”

- IPS尝试把我们的生活置于互相信得过的关系和社区里 —— 不只是强调个人改变的责任,而是看到社区的层面。

- IPS鼓励我们更积极和丰富的生活 —— 强调我们想要的,多过我们不想要的。

不过,这里站长是时候给些小吐槽了

其实看起来 IPS 并没有统一可见的套路/格式,但从其介绍页面题头的那段话,就可以看出,「有目的的朋辈支持」就是“如同音乐创作的即兴形式”,“是一个试验和共同创作的过程,互相为对方创造出有趣且复杂的对世界的理解”。

开放对话 Open Dialog

对话性实践研究所 这个页面的介绍还是比较清楚的:

对话性实践 强调把人作为情境中的整体来倾听和回应——而不是简单地对待他/她的症状。 在精神科环境里,我们首要通过一种治疗会议,或 开放对话,来实现。对话性实践从 Mikhail Bakhtin 的系统性家庭治疗的哲学的影响升华而来,它也能有效地应用在普通的配偶、团体、家庭治疗中,还有学校的社区工作中。

这种交谈,或对话, 并不是“关于”个人,而是一种“与人在一起且共同度过生活处境”的方式。(…) 这种过程降低了孤独感/隔离感和危机产生的距离感,并且让在对话中的个人有更大的声音和媒介。最后,这种方式能让他们更有意义地参与到(对不同专业人士的)对话中,更有意义地参与到他们自己生活中需要做的决定。

从会议一开始就引出(当事)个人的观点,然后通常都有一个典型的意见交换过程,在当事人和治疗师(或其他专业人士)之间传递,以发展出一种 能让双方表达各自处境 的更清醒的方式,并形成他们的共同语言。这样每一位参与者都能展现自己的价值并做出自己的贡献。

然而,站长这里想总结兼提醒一下,以上两种方法森森地扎根于西方文化/人际互动模式,要在中国/东亚适用还不只是“本土化”的技术问题,因为,总体来说:

-

西方(欧洲/北美)社会中的「个体主义」(individualism)是其核心,人际互动模式是基于这种个体主义,再发展到(有人倡导的)「collectivism」(这正好于亚洲社会相反)。因此,西方社会的很多精神问题都来自这种个体主义带来的孤独、隔离、声音不被听到……

-

西方社会发展到如今,还有一个核心的价值:专业主义(professionalism)。这既是一个好价值,也有其副作用。好的地方简单说就是“各司其职”,不需要“政府/管理者”的管制,各行业就能(凭着自己的良心/理想/追求)把自己擅长的事做到最好,提供最好的服务(整个社会也就没有像中国一样的无底线事件)。坏的地方,就是造成了一种“专业壁垒”/“精英——草根”阶层对立,进而造成社会资源分配鸿沟……

(以上这些还只是非常粗略地提下)

如果读者能理解这样西方社会的这两大基本价值,那您对以上的另辟蹊径的、多少有些挑战当前的精神医学、心理咨询/治疗、社会工作专业的另类方法有「豁然开朗」的理解感了。

所以,不管是 IPS 还是 开放对话,他们都有两处创新:打破“隔离”建立友好平等的连接;打破专业壁垒/权威,找回自我,建立社区/联盟。

但是,这些出生于西方且应对西方人际问题的方法,能否对东方/亚洲社会有效,站长还是有些怀疑的 (除非对一些已经比较西化的社会/社群,比如北上广深部分社群,日韩等)。这个难度不是技术层面的,而是价值层面的。

“幻听”的艺术 Voice Hearing

“幻听”(也包括幻视)的处理(或共处)的技术/艺术,在 INTAR 2016 大会上,是站长觉得最有收获和感触的。站长听了来自荷兰的 Mary Olson 给我们分享了他对幻听的基本理解、哲学和方法,实在非常精彩。

第一点,当然就是不能把幻听/幻视视为病态/疾病/异常。主流社会把正常/不正常定义得太清晰。而幻听所代表的这种现象,也可以被定义得非常广阔。Mary 提醒我们,如果拓宽幻听现象的定义,大部分人都有“幻听”,比如走神(如果你观察仔细你可能会发现,比如地铁里有人发呆时嘴里还在喃喃自语——对,这就是一种幻听!)。

第二点,当你接受了你自己的幻听后,你就要开始跟它/他/她做朋友了。如果对方的形象或对你说的内容令你还不能接受,也没关系,先相处着。你需要意识到你是必须跟TA相处的(甚至一辈子),至于为什么一定要相处,为什么有TA,这是需要深入探讨/理解的议题了(暂且可以不去思考/稍后会讨论)。Mary女士说,接受TA,从给TA起个名字开始……

第三点,“然后呢……” ,可以想想,脑中的TA为什么来、怎么来,试着和TA对话……

第四点,如果你还有精力,你可以去思考思考这些来龙去脉(这当中可能有很多不舒服,如果你能克服的话)……如果愿意,可以把TA 跟你信任的伙伴分享一下。

其实这大脑里的TA以及你和TA的对话/故事,是有很多寓意的,这涉及你过去遇到的事情,特别是那些 创伤性的经历 (我们的大脑/身体会隐喻性地把过往创伤展现出来)。有些确实很不堪,但慢慢的,尝试让这些经历变成你的资源(当然这个过程就是你要慢慢地通过跟TA对话来处理、消化)……

大致就是这样,还有一些对 Hearing-Voice 的体验,但难以用语言描述了,呵呵

幸存者主导的研究 Survivor-led research

位于伦敦的 「幸存者研究」SurvivorResearch 是个由独立的研究者、培训师、社区发展工作者和倡导者组成的线上为主的社群集合。他们的兴趣是致力于把精神健康服务的使用者/幸存者(特别是被边缘化的和小众族群)的声音带到前台来。他们的哲学,一言以敝之:精神健康问题、精神健康服务,既然主体是使用者/幸存者,这方面的研究/服务应该有使用者/幸存者的参与到核心的部分。当一个使用者/幸存者从自己的经历/经验出发,以使用者/幸存者的视角来研究这方面的问题,有着高度的价值。 他们主要擅长:

- 研究训练,尤其是社会科学研究、批判理论和文化研究的研究方法学;

- 有数年的社会活动、理论批判和发展工作经验;

- 具有作为精神科系统的使用者和幸存者,以及社会变革倡导者的强大身份;

- 对边缘化和小众化(minoritisation)议题的政治理解(尤其是关于“种族”、文化、族群/ethnicity、性别和性向),以及对这些议题如何影响精神健康和幸福生活(well-being)有着深厚的理解。

「幸存者研究」是这个领域的领军者,他们主导了数项相关议题的研究,并为英国的法律/政策制定提供意见,也为数家服务机构进行了审计和评估。

好啦,先介绍到这里啦。 2017年的 TCI-asia 年会又要举办了(在日本大阪),主题是「亚洲的朋辈支持系统」。欢迎继续关注喔~